Christian Stuker (Thoune, 1963) vit et travaille

à Riex. Parallèlement à son activité de graphiste,

il a développé un travail libre en art visuel. Une curiosité en lien avec l’image et sa perception l’emmène à expérimenter différentes techniques et et à mêler leurs particularités: aquarelle, photographie, stylo feutre, sérigraphie. Le geste reste central, libre ou mécanique. Son travail a été présenté lors de plusieurs expositions individuelles et collectives en Suisse, quelques pièces sont entrées dans des collections privées.

Presentation de Christian Stuker, par Didier Semin,

« Affectueusement, dos au lac »

August Strindberg, le célèbre dramaturge suédois, qui fut aussi un peintre, ouvre par une anecdote l’essai qu’il a consacré en 1894 à la question du « hasard dans la production artistique ». « Quand j’arrivai à Marlotte, colonie célèbre d’artistes, écrit-il, [ Marlotte, aujourd’hui Bourron-Marlotte, est un village situé dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris] j’allai visiter la salle à manger de l’hôtel, afin d’y voir des panneaux de couleurs dont j’avais ouï parler. J’y vois successivement un portrait de dame, une jeune, une vieille, trois corneilles posées sur une branche. Très bien faites. On découvre aussitôt de quoi il s’agit. Puis c’est un clair de lune. Lune assez claire : six arbres, de l’eau stagnante, qui réfléchit les arbres. Certainement oui c’est un clair de lune. Cependant… Enfin qu’est-ce que c’est?

C’est précisément cette question préliminaire qui vous procure devant un tableau la première de vos jouissances. Il faut chercher, trouver: et la fantaisie en mouvement, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus agréable? Ce que c’est? Tout simplement des «raclures de palette»! Son travail fini, l’artiste racle ce qui lui reste de couleurs inemployées et, si le cœur lui en dit,

il fait avec cette pâte une ébauche quelconque. À Marlotte, je demeurai ravi devant ce panneau. Il y régnait une harmonie de ton d’ailleurs très explicable, puisque toutes les couleurs avaient été choisies déjà pour une peinture. À cette minute, dégagé du souci de trouver les couleurs, l’âme du peintre se dispose, dans la plénitude de ses forces créatrices, à chercher des contours, et comme la main manie la spatule à l’aventure, retenant toutefois le modèle de la nature sans le vouloir copier, l’ensemble se révèle comme un charmant pêle- mêle d’inconscience et de conscience. C’est là de l’art naturel, car l’artiste travaille comme la nature capricieuse, sans but déterminé. J’ai revu ces panneaux à raclures. Toujours ils me furent une nouveauté, variée selon ma disposition psychique »1. Strindberg a beau n’être pas le premier à avoir fait l’éloge du hasard et de l’accident en peinture — Alexander Cozens avait publié en 1785 une Nouvelle méthode 2qui mettait en valeur l’infini potentiel pittoresque de simples taches d’encre, sans parler bien sûr de Leonard de Vinci ou de Piero di Cosimo,

1 August Strindberg, Du hasard dans la production artistique, Paris, L’Échoppe, 1990, p. 17- 19. [1894 pour la première publication en revue].

2 Alexander Cozens, Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessinde compositions originales de paysages, Paris, Allia, 2005. [ 1785 pour la première publication en anglais].

qui recommandaient de chercher l’inspiration dans les imperfections des murs défraîchis, ou de Victor Hugo, qui dessinait parfois sans regarder la feuille de papier — c’est toujours avec bonheur et étonnement qu’on relit les mots simples et justes qu’il a su mettre sur le processus complexe de notre regard, quand il se porte sur une esquisse, ou sur une de ces œuvres volontairement maintenues dans un certain état d’inachèvement que la modernité a rendues tout à la fois possibles et licites : « fantaisie en mouvement », « pêle-mêle d’inconscience et de conscience », « art naturel »…

Christian Stuker vit et travaille, comme on a désormais coutume de dire (avant l’ère du salariat, il ne serait venu à personne l’idée que le travail et la vie pouvaient s’accomplir en des lieux séparés, ou même être distincts) à Riex, à mi-hauteur des coteaux du Lavaux, dans le canton de Vaud — en somme, dans ce qu’on peut considérer comme le plus bel endroit du monde, la rive suisse du lac Léman, invraisemblable alchimie de douceur et de sauvagerie (les premiers remparts des Alpes françaises s’enfonçant à pic dans les eaux profondes et presque toujours bienveillantes du lac), de nature et de culture (les coteaux du Lavaux ont été aménagés au cours des siècles en terrasses, qui conservent la chaleur du soleil et contribuent à faire des vins de la région une synthèse de France et d’Italie), de vocation à la paix et d’appel au sublime. Le plus bel endroit du monde, peut-être même son centre, que Salvador Dali, grand artiste mais piètre géographe, situait indûment dans la gare de Perpignan et que Denis de Rougemont, on le sait, a restitué à la Suisse (« […] que le centre du monde, dit-il, se situe réellement quelque part dans les airs au-dessus du Léman, à mi-hauteur du grand vignoble de Lavaux, cette évidence ne saurait exiger ni d’ailleurs endurer la moindre preuve : vous la vivez « comme on respire», ou c’est que vous n’êtes jamais vraiment venu, n’avez jamais existé dans ce lieu »3).

Il existe une fleur, une malheureuse saxifrage, dont le nom usuel est : « Désespoir du

peintre ». Ce nom est usurpé. S’il est quelque chose au monde propre à désespérer un peintre, c’est bien le lac Léman ! Il est un si puissant appel à l’image qu’on le considère généralement comme le sujet du premier paysage réaliste de l’histoire : La Pêche miraculeuse, de Konrad Witz, en 1444, le représente en effet de façon indubitable, tel qu’ on le voit aujourd’hui depuis le Quai du Mont Blanc, à Genève. Les plus grands peintres ont relevé le défi : Albrecht Dürer, qui s’ est probablement servi du lac comme toile de fond pour son ange de la mélancolie4, William Turner, Courbet, Hodler, Kokoshka, tant d’autres… Jusqu’à ce qu’usé par les millions de regards qui se sont posés sur lui au cours des siècles, le Léman ait fini par se dérober aux images, comme une vedette lasse des paparazzi s’abriterait des photographes importuns. Marcel Duchamp, parmi les premiers, a perçu cette aspiration du lac à une trêve : il lui a poliment tourné le dos en photographiant, à Chexbres, tout près de Riex, une de ses demoiselles d’honneur, la cascade du Forestay —source d’appoint qui contribue, avec d’autres, à l’alimentation en eau du géant, nourri pour l’essentiel par la fonte lente du glacier du Rhône. Depuis, les artistes qui vivent non loin du Léman rusent pour produire des instantanés : Caroline Bachmann en emprisonne les reflets dans des mises en scène qui assument crânement un kitsch somptueux, Joan Ayrton quant à elle assemble des nuanciers faits de monochromes peints, aussi exactement que possible, aux couleurs changeantes de

3 Denis de Rougemont « Au centre du monde, Lavaux », 1972. Cité d’après le livre de Dominique Radrizzani Lemancolia. Traité artistique du Léman, Lausanne, Les Éditions Noir sur Blanc, 2013, p. 196.

4 C’est en tous cas l’hypothèse, très étayée, émise par Dominique Radrizzani dans l’ouvrage mentionné ci-dessus.

l’eau, Ariane Epars, bien que plasticienne, abdique les outils visuels, pour décrire minutieusement dans Carnet(s) du lac ses impressions du lieu, chaque matin, 365 jours durant… Christian Stuker est soumis au même dilemme que ses contemporaines et contemporains : que faire, face au paysage qui refuse désormais de poser pour les peintres ?

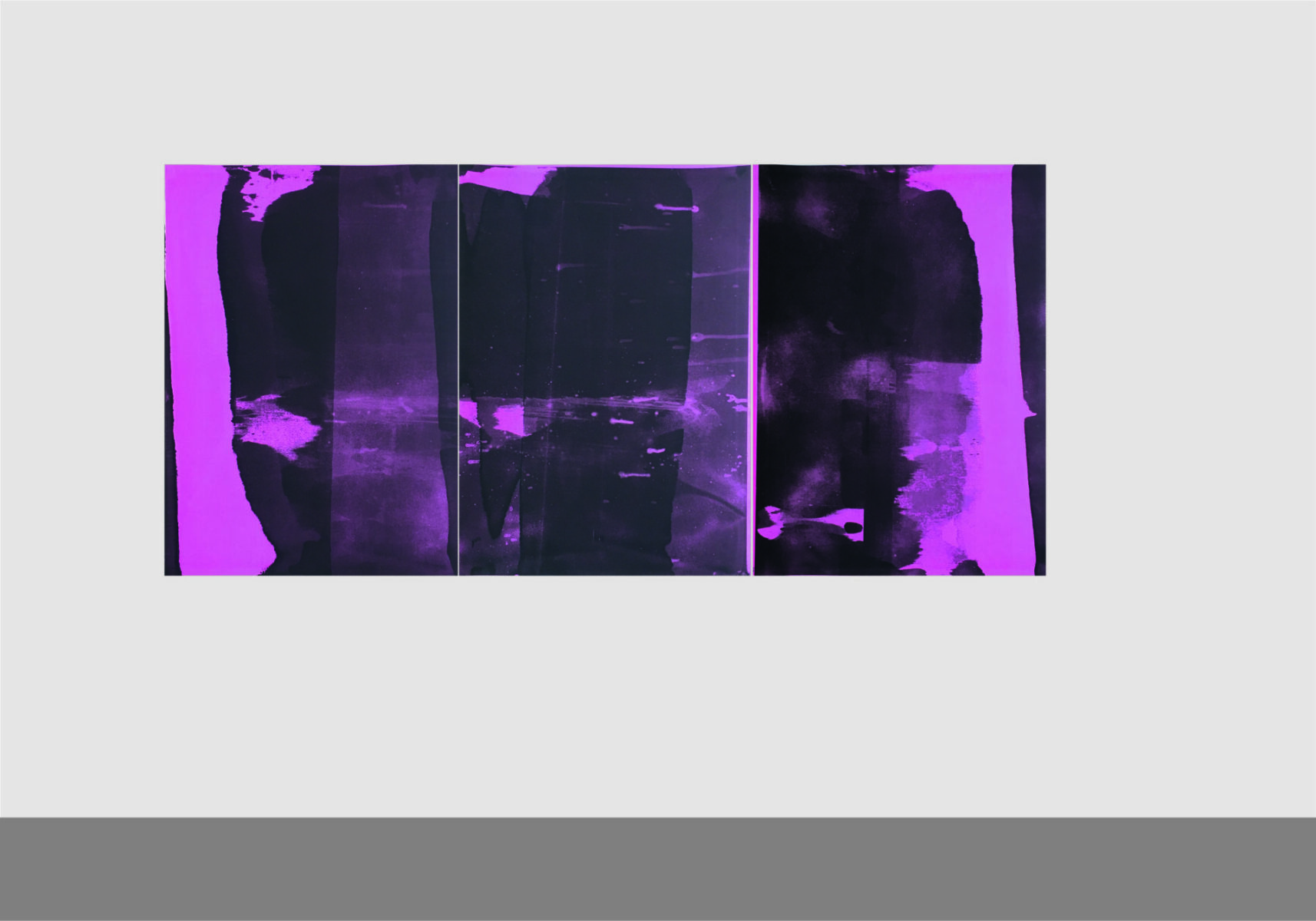

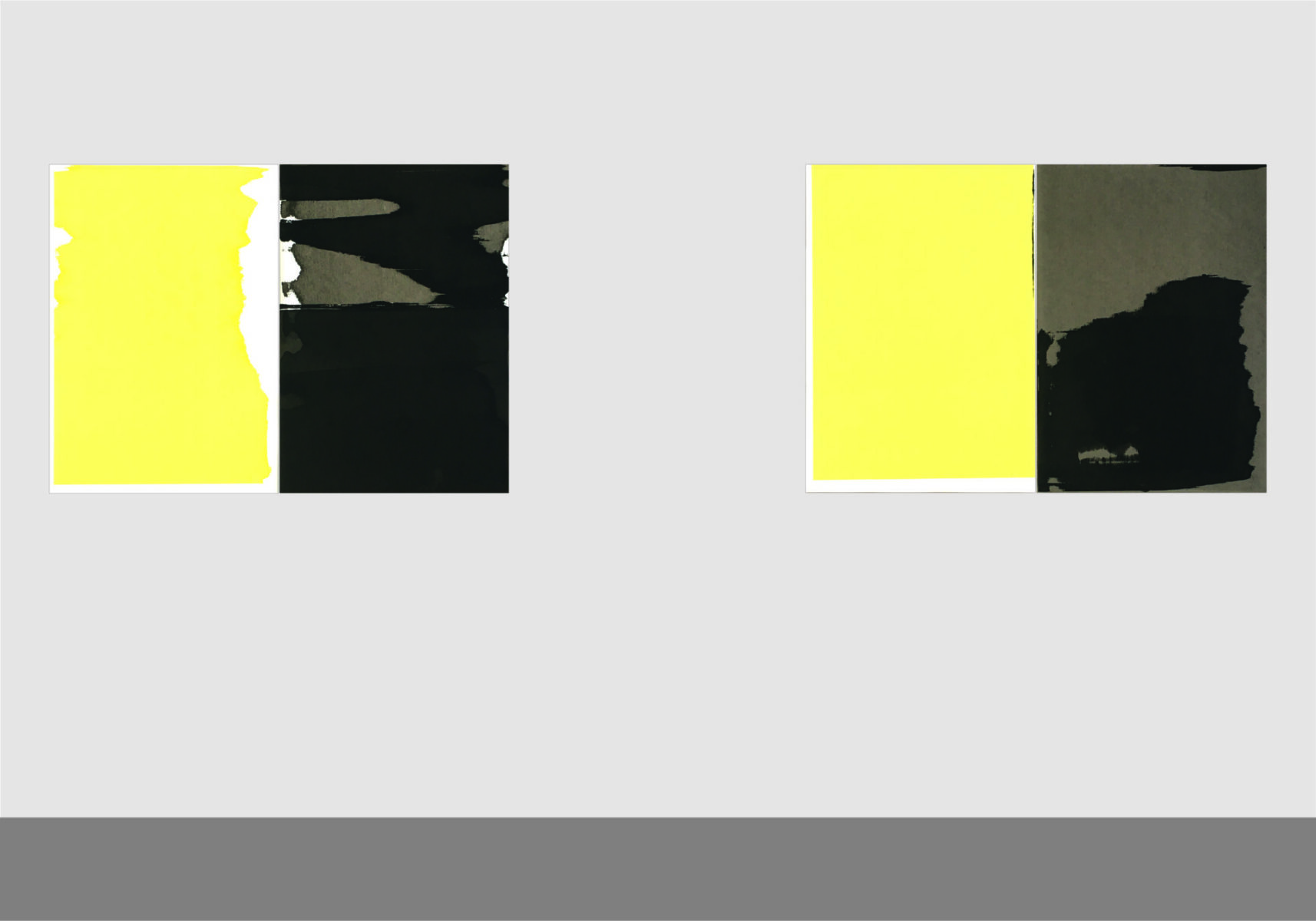

Mais on n’est pas artiste si on n’est pas têtu. Christian Stuker a mis en place, dans son atelier au milieu des vignes, un grand laboratoire de peinture clandestine face au Léman. Laboratoire est le mot : graphiste de formation et de métier, Christian Stuker a accumulé, dans une ancienne salle de classe, machines et dispositifs, écrans de sérigraphie, photocopieuses, imprimantes, produits de toutes sortes, encres, solvants, pigments, cartons et papiers, outils variés, rayonnages soigneusement ordonnés. Lorsqu’on pénètre dans la pièce, on a le sentiment d’entrer dans un local technique bien tenu, à l’opposé des clichés de l’atelier du peintre. La méthode Stuker — car on peut bien parler d’une méthode — n’est pas dépourvue d’analogies avec celles de Cozens ou de Strindberg : face au sublime devenu infigurable, et dans le vent des montagnes qui semblent murmurer à tout peintre « à quoi bon ? », il s’agit pour lui non de rivaliser de front avec la nature et l’histoire, mais de trouver moyen « d’imiter la nature à peu près ; et surtout d’imiter la manière dont crée la nature »5. À notre échelle, la manière dont crée la nature semble relever d’un empirisme généralisé, multipliant sans fin les essais, les tentatives fructueuses ou non, triant les résultats, rejetant ici, perfectionnant là, abandonnant des séries, laissant des vallées dans l’ombre et d’autres dans le soleil, inventant un soir d’ivresse l’ornithorynque avec les pièces d’une loutre et d’un canard, avant de laisser tomber le projet, privant de pattes le serpent, laissant sans surveillance un singe qui a profité de l’aubaine pour inventer le langage. Si Dieu, ou la nature, selon que l’on croira au ciel ou qu’on n’y croira pas, ne jouent pas aux dés, ils en donnent pourtant l’impression, et que voyons nous, autour de nous, qui ne semble le résultat du hasard, même les miracles ? (Le mot français « hasard » nous vient de l’arabe « az-zahr » qui signifie : « jeu de dés »). Le hasard est donc un partenaire naturel et bienveillant pour l’artiste, à condition toutefois que ce dernier le traite avec respect, lui fasse la cour et la conversation, lui aménage des routes et des espaces de repos… Christian Stuker a donc bâti patiemment ce qu’on doit bien appeler une machine à apprivoiser le hasard, qui noie son désespoir de peintre sous un flot de productions aléatoires, mais non complètement imprédictibles : il ne les contrôle pas entièrement, mais leur applique ce que les politiciens contemporains appellent la théorie du « nudge », du « coup de coude » — sans en faire trop, il met ses travaux sur la voie du paysage, de façon parfois nette, parfois quasiment imperceptible, toujours avec tact et comme s’il se retirait du jeu.

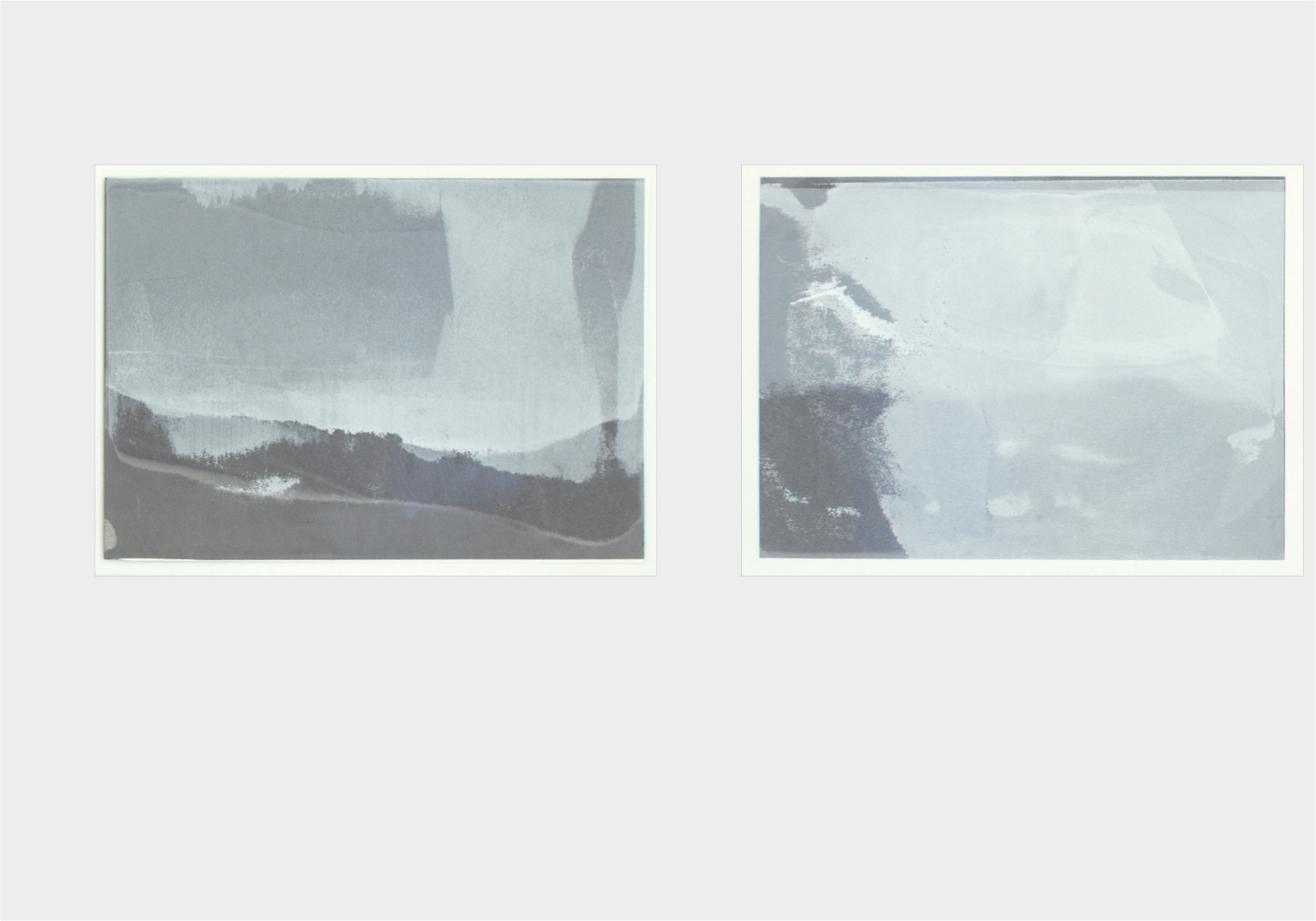

Son laboratoire, sa « machine », aurait tous les atouts pour être une mécanique de précision, une horlogerie. Mais Christian Stuker, c’est son coup de génie, le sabote volontairement, (comme John Cage sabotait les cordes de ses « pianos préparés » en y glissant toutes sortes d’objets improbables, pour en empêcher le fonctionnement normal, et se laisser surprendre). Il détermine aléatoirement la zone de son cadre à sérigraphier : elle est parfois adaptée au format du papier, parfois non. Il applique maladroitement l’encre, comme le ferait l’amateur débutant qu’il a depuis bien longtemps cessé d’être : il verse la couleur en quantité insuffisante, n’appuie pas assez sur la racle (la lame, une sorte de grande spatule, qui permet au sérigraphe d’étendre uniformément la matière colorée sur la soie de son écran), introduit, dans le processus, de l’eau, qui se brouille avec l’encre, superpose au jugé les passages. Sur son ordinateur, il scanne des dessins noirs, les teinte sommairement avec les fonctions les plus rudimentaires d’un logiciel de traitement d’images, celles par exemple qui inversent les valeurs colorées, et lance son imprimante. Ce qu’il appelle ses « aquarelles » témoignent d’un

5 August Strindberg, Du hasard dans la production artistique, op. cit. p. 29

mésusage encore plus flagrant des règles professionnelles. Christian Stuker utilise exclusivement des encres acryliques aux trois couleurs primaires de l’imprimerie industrielle, le cyan (un bleu vaguement turquoise), le jaune, et le magenta (une sorte de rose indien), en se privant du noir qui permet, seul, aux imprimeurs de régler au mieux les reproductions photographiques en quadrichromie (c’est-à-dire en quadruple couleur : cyan, jaune, magenta et noir, le blanc étant une valeur assurée par le papier — le noir et le blanc sont absence de couleur ou conjugaison de toutes les couleurs, pour le physicien : mais tous deux sont des couleurs à part entière, pour le chimiste, l’artiste ou le teinturier). Il ne peint pas un seul motif, mais dispose devant lui quantité de cartons, sur lesquels il applique l’acrylique dans l’ordre de l’imprimerie : jaune d’abord, puis cyan et magenta. Quand il a posé la couleur sur le dernier carton, le premier est sec, il peut appliquer la deuxième. Il ne produit pas une ou deux sérigraphies, mais cent, deux cents. Andy Warhol disait aspirer à « être une machine » (« The reason I’m painting this way is that I want to be a machine, and I feel that whatever I do and do machine-like is what I want to do »)6 : même s’il est loin de l’univers de Warhol — exception faite parfois de photographies sérigraphiées, comme celle d’une voiture (une Buick ?) dans les rues de New-York, si inattendue qu’elle semble bien un hommage — Christian Stuker devient par mimétisme un rouage de sa propre machine, et la surproduction est partie intégrante de sa stratégie.

À quoi bon, dira-t-on, un atelier de précision si c’est pour l’utiliser à moitié, avec excès ou de travers ? Tout simplement pour dialoguer avec le hasard et, mieux encore, pour leurrer le savoir- faire qui ferait objection aux cadeaux de ce même hasard. C’est Jean Dubuffet qui, sans le savoir peut-être dans la filiation de Strindberg, a le mieux expliqué la vertu, en art, des obstacles pour déjouer les pièges de la virtuosité :

« Dans tous mes travaux, dit-il, […] j’ai toujours recours à un moyen constant. Il consiste à rendre la figuration des objets représentés très gravement tributaire d’un système de nécessités qui lui est en apparence étranger. Ce système de nécessités provenant tantôt du caractère mal approprié et incommode du matériau employé, tantôt du jeu apparent des outils utilisés, lesquels j’affectionne aussi qu’ils soient mal appropriés aux emplois que j’en fait, dont je change souvent. Il s’agit en somme de donner à qui regarde le tableau une frappante impression qu’une logique de nature insolite commande à la peinture. Logique à laquelle toute figuration est soumise, voire sacrifiée, dans une telle manière impérative qu’elle oblige curieusement à des solutions imprévues pour que la figuration désirée se fasse jour malgré tous les obstacles qu’elle y oppose. J’éprouve l’impression que le monde des objets représentés, d’être ainsi soumis à une logique externe et bizarre, s’en trouve comme éclairé d’une lumière tout à fait nouvelle et imprévue qui nous permet de les voir avec des yeux nouveaux. J’ai par ailleurs la conviction qu’il y a à gagner à accumuler les obstacles. Que plus les obstacles seront graves à ce que les objets qu’on désire évoquer apparaissent et plus augmentera l’intensité avec laquelle ils surgiront, comme un ressort se détendra d’autant plus fort que l’on aura d’abord plus contrarié 7 ».

6 Andy Warhol in « What is Pop Art? Answers from 8 Painters », par G. R. Swenson, Art News n° 62, novembre 1963.

7 Jean Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, édition établie par Hubert Damisch, Gallimard, Paris, 1967-1995, tome II, p. 91 – 92.

La figure, chez Christian Stuker, résiste plus ou moins aux obstacles qu’il s’invente : dans les « aquarelles », on identifie parfois sans trop de peine un motif, une plante dans une cour ou sur un balcon, un port de commerce ou de plaisance — c’est l’usage paradoxal des encres d’imprimerie qui donne alors à des scènes banales un filtre d’irréalité, et fait douter de ce que l’on voit. Mais la plupart du temps, aquarelles ou sérigraphies, c’est une décision préliminaire très simple — le partage d’une feuille de papier ou de carton en deux selon une hypothétique ligne d’horizon — qui met en jeu la mémoire visuelle du spectateur et l’oriente vers l’interprétation de taches comme figurant un espace. Il sort de l’atelier-laboratoire de l’artiste d’innombrables prototypes de paysages rudimentaires, analogues peut-être à ces essais multiples de la nature, à des fins d’adaptation croit-on, mais peut-être tentés par divertissement ou par jeu, dont il était question plus haut. La quantité produite sature les radars de la conscience et de la maîtrise, toujours en embuscade. Un trésor d’accidents heureux ou malheureux s’accumule, au sein duquel Christian Stuker peut s’offrir le luxe de choisir ce qu’un confrère graphiste ou imprimeur appellerait les « épreuves » les plus pertinentes: celles qui ne cessent de renvoyer le regard d’un bord à l’autre du spectre de l’imagination, de la matière brute (raclures d’encre sur du bristol) à ce qu’elle pourrait figurer, lac, nuage, rocher, fleuve ou glacier) en un jeu infini de miroirs jubilatoires. Parfois, les travaux sont plutôt abstraits, au moins dans la nomenclature en usage dans l’art d’aujourd’hui. Ils ne sont pas sans analogie avec les papiers découpés de Jean Arp (réputés produits du hasard — sans doute un hasard discrètement aidé lui aussi), mais gardent toujours en mémoire un infime quelque chose du sentiment paysager, comme une théorie de la médecine homéopathique, hélas scientifiquement fausse, disait que l’eau conservait la mémoire de produits dilués même après qu’ils y fussent devenus indétectables. C’est en travaillant main dans la main avec le hasard, en se faisant machine à surprendre, que Christian Stuker peut déjouer l’écrasante splendeur de tout ce qui l’entoure, et nous donner à voir de petites épiphanies de paysage, suggestions de nuages et petites roches d’encre, haikus face à une gigantesque fresque épique. « L’âme du peintre se dispose, dans la plénitude de ses forces créatrices, à chercher des contours, et comme la main manie la spatule à l’aventure, retenant toutefois le modèle de la nature sans le vouloir copier, l’ensemble se révèle comme un charmant pêle-mêle d’inconscience et de conscience. C’est là de l’art naturel, car l’artiste travaille comme la nature capricieuse, sans but déterminé […]. La fantaisie en mouvement, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus agréable »?

Sur une des étagères de la salle à manger qui jouxte l’atelier, Christian Stuker a disposé, comme il le fait un peu partout chez lui, deux objets trouvés, dont l’arrangement est infiniment drôle : une figurine de vache laitière suisse, grossièrement taillée dans un bloc de bois, semble absorbée dans la contemplation d’un petit dessin encadré : un cow-boy… Je ne me lasse pas de cette image du troupeau surveillant son berger, métaphore, peut-être, du monde à l’envers calmement anarchiste que s’est construit jour après jour Christian Stuker, monde où il est hautement probable qu’un artiste regarde vers la périphérie et non vers le centre : qu’il tourne, en somme, duchampien, le dos au lac (quand il peint : le reste du temps, Stuker est, comme chacune et chacun d’entre nous, éperdument amoureux du Léman).

Didier Semin, 2022